다이칸야마 츠타야 티 사이트에서 선보이는 라이프스타일 제안은 하나의 흐름이었다. 츠타야는 ‘책’과 ‘상품’을 통한 제안에서 멈추지 않았다. 관련 분야의 전문 직원들을 통해 그 제안을 더 전문화했다. 코로나 이후, 그들은 제안이 필요한 대상은 ‘시간’이라고 느꼈다. 이미 2019년부터 다이칸야마 츠타야 티사이트에 라운지를 만들면서, ‘시간’을 다루려는 시도를 했었다. 이러한 시도는 2021년부터 츠타야 셰어라운지의 초석이 되었다. 2023년의 츠타야는 지금까지 우리가 본 츠타야와는 전혀 다르다. 이제 츠타야가 집중하는 건 ‘시간’이다. 실제로 가본 츠타야 셰어라운지는 다이칸야마 츠타야 티사아트의 ‘공간감’ 넣고자 노력했다. 오히려 지금까지 츠타야가 보여준 ‘제안’은 셰어라운지의 콘텐츠가 되어있었다. ‘책’을 시작으로 한 다양한 제안들은 ‘공간브랜딩’과 ‘공간기획’에 기본이다. 설령 책 자체가 오브제가 되더라도 말이다.

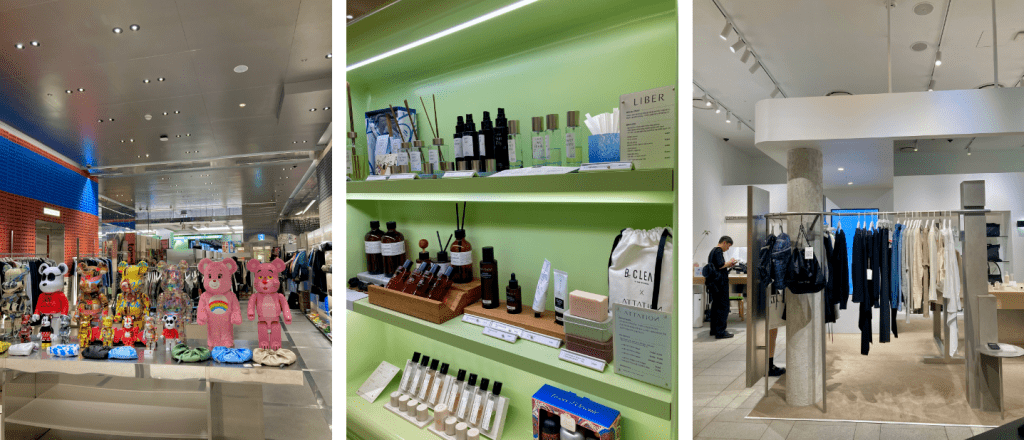

도쿄에서 우리는 롤모델로 삼을 수 있는 기획들을 이 세분화된 것도 발견할 수 있다. 장점도 발견할 수 있고, 단점도 발견할 수 있다.종종 우리는 일본디테일을 우리에게 그대로 적용하려고 한다. 하지만 이러한 적용은 한국정서에 맞아야 한다. 츠타야가 뭔가 유행을 타던 시기, 츠타야를 따라한 가게들도 있었지만 소리 없이 사라졌다. 겉모습만 따라 했기 때문이다. 브랜드의 근간이 되는 ‘자신만의 관점’이 없었기 때문이다. 우리가 봐야 할 건 도쿄브랜드들이 바라보는 공간이다. 그들은 공간을 ‘브랜드’로 바라본다. 그렇기에 자신들의 공간을 독점적인 ‘경험’을 제시하는 공간으로 만들려고 한다. 이걸 제일 잘하는 일본 편집샵 중 하나가 시보네다.

‘공간 자체를 자신들의 관점’으로 채우려고 한 시도들. 그렇다면 서울은 이것을 안 하고 있을까? 아니다. 성수동에 위치한 ‘포인트오브뷰’, ‘도어투성수’, 먼치스 앤 구디스, LCDC, 센느, 이구성수만 보아도 공간을 자신들만의 관점으로 채우고 있다는 걸 알 수 있다. [먼치스 앤 구디스는 소금빵으로 유명하지만, 엄연히 식료품가게다.]

‘공간을 자신들의 관점’이자 브랜드로 반영한 공간을 뽑으라면 ‘더현대서울’이다. 현대백화점은 ‘더현대 서울’이라는 공간 자체를 ‘더현대’이라는 거대한 편집샵으로 만들었다. 더현대서울의 성공을 기반으로 현대백화점은 현대 백화점 매장들을 조금씩 바꾸고 있다. 최근에 식품관 쪽 리모델링을 끝낸 압구정지점이 대표적이다. 공간이 브랜드로 변했다는 점. 그 흐름을 놓치지 않기 위해 고군분투하는 곳은 롯데백화점이다. 롯데는 잠실점에 런던베이글뮤지엄을 비롯해 MZ세대들에게 인기 있는 다양한 브랜드를 이제야 입점시키고 있다.

롯데백화점 소공동 본점 지하는 미츠코시 긴자 식품관과 매우 비슷하다. 매장 조명 색까지 거의 비슷하다. 다른 점이 있다면 상품구성과 푸드코트다. 미쓰코시 긴자는 푸드코트가 없다. 롯데백화점은 있다. 롯데백화점 본점은 매장 구성을 철저하게 한국인들의 구성에 맞추었을 뿐이다. 새로운 건 없다. 오히려 더현대 서울이 취한 관점은 츠타야와 성품서점이 보여준 모습과 비슷하다. 더현대서울이 보여준 관점을 롯데백화점이 어떻게든지 빠르게 따라가려고 하고 있다.

서울의 다양한 공간들을 보면 도쿄가 반드시 ‘정답’이라고 할 수 없다. 오히려 도쿄는 균형을 잡기 위한 디테일을 더 발견할 수 있는 도시다. 코로나 이후, 내가 바라본 도쿄와 서울의 차이다. 더현대 서울은 ‘백화점’을 ‘제안을 하는 곳이자. 독점적 경험을 제시하는 곳’ 이어야 한다고 스스로를 재정의 했다고 볼 수 있다. ‘백화’라는 단어 뜻 자체가 ‘여러 가지 상품이나 재화’를 뜻한다. 그렇다면? 상품이나 재화를 취급하는 ‘방식’을 정의하는 건 백화점의 역량이 아니던가? 그렇기에 ‘유일한 경험을 할 수 있는 공간’이라는 관점에서 본다면, 도쿄는 언제나 새로운 영감을 더할 수 있는 곳이다.

도쿄의 디테일은 서울에서 자연스럽고 조화롭게 만들기 위한 균형을 찾기 위한 단서다. 도쿄가 좋은 이유는 그 부분이다. ‘다름보다는 나음’을 만드는 디테일. 그 디테일이 고객지향적인 편집을 통해 제안으로 나아가게 돕는다. 우리를 극 개방적인 관점으로 나아가게 한다고 볼 수 있다. 서울에서 잘 생각나지 않던 디테일들을 도쿄에서는 찾을 수 있을 가능성이 크다. 다만 한국인은 그 기획을 우리 정서 맞게 조화롭게 만들기까지 시간이 걸린다.

이제 서울은 ‘적절’하게 유행에서 벗어나지 않으면서도 자기만의 색깔을 적절하게 조화를 찾는 도시로 바뀌었다. 애초부터 한국인은 자연스러움을 좋아했다. 국립중앙박불관과 궁궐만 가도 건축과 조각들의 선은 자연스러움을 추구한다. 또한 우리는’인위적인 기획’보다는 보다 ‘자연스러운 기획’을 선호한다. 이 부분이 중요하다. 도쿄의 기획들은 종종 지나치다 못해 세밀하다. 이게 핵심이다. 도쿄에는 나루호도!(정말로! 혹은 과연!)의 감탄이지만 한국에서는 “뭐야!”라고 할 수도 있다.

요즘같이 트렌드와 제품의 순환이 굉장히 빠른 시대. 감각이 주도하는 시대에는 ‘만드는 일’은 상당히 위험부담이 크다. 물론 무엇인가 만드는 일’은 언제나 위험을 동반한다. 오히려 변화에 상당히 유연하게 대처할 수 있는 무엇인가가 필요하다. IT기술만 보아도 3,4개월 전에 나 온기술은 금세 옛날 기술이 되는 일도 발생한다. 1년 사이에 사람들이 사용하는 앱이나 플랫폼도 바뀐다. 이미 생성 AI를 통해 수많은 반복적인 일들이 자동화되고 있다. AI가 주도할 시대와, 소비패턴이 빠르게 변하는 시대에 대처하는 방안은 ‘편집력’이다. 경험으로 다져진 감각으로 축적된 편집력이다. 무엇보다 감각을 기반으로 소비패턴에 맞게 콘셉트를 유연하게 바꾸고 그에 맞는 제안을 해야 한다. 이것을 발견하기 위해 도쿄에 가야 하는 것이다.

자료출처 : 도쿄는 브랜딩을 위한 디테일을 찾을 수 있다 · 위픽레터 (wepick.kr)

![[마케팅] 블로그 트렌드 2025, 왜 젊은 세대는 다시 네이버 블로그를 선택할까?](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-feb361907937f91f5091efbf308b1671_1738802835_0789_80x80.webp)

![[마케팅] 2025 마케팅 캘린더: 월별 주요 이슈와 키워드 완벽 정리!](https://domaelist.com/data/editor/2501/thumb-1a8478142a4f204a9c76127bc70f04ec_1737337666_7264_80x80.webp)

![[마케팅] 인스타그램 도달률을 높이는 9가지 핵심 노하우 (릴스, 사진, 오디오 활용)](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-fb3a5f656955f5d9c88a1fedeed3347a_1739234970_1175_80x80.webp)

![[마케터의 업무일지] 마케터의 업무 스케줄 관리 방법 feat.노션 템플릿](https://domaelist.com/data/file/marketing/thumb-51803d4b4be3227d03dd64a694b1e259_h081MLR7_9d599d15cb8833bd13b20f54bf88bd89e10e06d5_80x80.png)

![[마케팅] 블로그 키워드 분석, 트래픽을 2배로 늘리는 비법!](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-d466cb1437cab8128cfbff36275d073b_1740623448_5658_80x80.webp)

![[마케팅] SEO만으로 충분할까? 진짜 중요한 콘텐츠 마케팅 전략!](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-d466cb1437cab8128cfbff36275d073b_1740622665_5285_80x80.webp)

![[커머스] 네이버 vs 쿠팡, 무료 반품 전쟁! 판매자들이 꼭 알아야 할 사실](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-d466cb1437cab8128cfbff36275d073b_1740622205_1391_80x80.webp)

![[마케팅] 브랜드 인지도, 비즈니스 성과를 2.86배 높이는 전략](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-d466cb1437cab8128cfbff36275d073b_1740622056_6535_80x80.webp)

![[마케팅] 블로그 키워드 분석, 트래픽을 2배로 늘리는 비법!](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-d466cb1437cab8128cfbff36275d073b_1740623448_5658_264x149.webp)

![[마케팅] SEO만으로 충분할까? 진짜 중요한 콘텐츠 마케팅 전략!](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-d466cb1437cab8128cfbff36275d073b_1740622665_5285_264x149.webp)

![[커머스] 네이버 vs 쿠팡, 무료 반품 전쟁! 판매자들이 꼭 알아야 할 사실](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-d466cb1437cab8128cfbff36275d073b_1740622205_1391_264x149.webp)

![[마케팅] 브랜드 인지도, 비즈니스 성과를 2.86배 높이는 전략](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-d466cb1437cab8128cfbff36275d073b_1740622056_6535_264x149.webp)

![[NEWS] 주4일 근무제 논란, 자영업자 목소리도 고려해야!](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-fb3a5f656955f5d9c88a1fedeed3347a_1739235690_7591_264x149.webp)

![[NEWS] 트럼프의 25% 관세 발표, 한국 경제 긴장감 고조!](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-fb3a5f656955f5d9c88a1fedeed3347a_1739235527_3867_264x149.webp)

![[마케팅] 인스타그램 도달률을 높이는 9가지 핵심 노하우 (릴스, 사진, 오디오 활용)](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-fb3a5f656955f5d9c88a1fedeed3347a_1739234970_1175_264x149.webp)

![[광고] 리타깃팅 광고, 과연 필수일까? 실전 분석으로 보는 최적의 활용법](https://domaelist.com/data/editor/2502/thumb-e91e877909a53283d847382d4ed2c43c_1738808993_7306_264x149.webp)